審査員コメント(一次審査を終えて)

弘前れんが倉庫美術館 副館長木村 絵理子Eriko Kimura

例年に比して倍率が高く、審査員の間での意見も活発に交わされた一次審査を経て、バリエーション豊かなファイナリストが揃いました。一方、手法や形態の多様さとは対照的に、感覚や認識の問題や、身近なトピックに取材した作品が多く見られた点に、コロナ禍を通じて内省的な時期が続いたことを感じさせました。公共空間である丸の内で、これらがどのような展示として展開するのか、期待したいと思います。

編集者、クリエイティブディレクター、

京都芸術大学 教授後藤 繁雄Shigeo Goto

本年の審査は近年まれに見る激しい議論の年であった。優れた絵画作品と独自の世界観を持つ作品が拮抗したのである。従来の創造の方程式にとらわれない挑戦的なアプローチが多く見られたことに、とりわけ大きな可能性を感じた。

小山登美夫ギャラリー 代表、

日本現代美術商協会 代表理事小山 登美夫Tomio Koyama

このアートアワードの審査ではいつも新しい試みの作品が出てくるのですが、今年は特にバラエティに富んでいて、アートの領域というのはいろんな表現を掬い取るのだと改めて思いました。学生であった若い頃の作品ではありますが、いつも今の時代を確実に映すリアルな現象をまた楽しませてもらえて嬉しかったです。

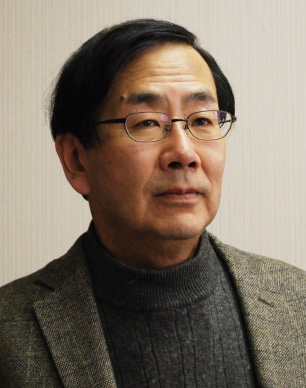

埼玉県立近代美術館 館長建畠 晢Akira Tatehata

審査の段階では茫漠としたイメージの絵画の候補作品が多く含まれていたのが印象的であったが、先が見えない混沌とした世相を反映していると言えそうである。近年は具象全盛が続いていたが、今回は抽象的傾向が復活しつつあるようにも思えた。

三菱一号館美術館 学芸員野口 玲一Reiichi Noguchi

学部にしても修士にしても学生生活の大部分をコロナ禍に過ごした影響を強く感じた。閉ざされた空間や身体についての注目、内省的なあるいは閉塞感など象徴的な表現が散見された。しかしそのことを相対化して捉え始めているようにも見える。これが今後どのように推移していくのか見ていきたいと思う。

東京都美術館 学芸員藪前 知子Tomoko Yabumae

メディアの大きな変革期であり、作ることの意味が変わってしまう予感の中で、キャリアを始める作家さんたちの考えに興味があります。限られた実空間に作品を展開するこのアワードが、その抵抗の中に美術とは何かについての新たな思考をもたらすのではと期待します。

東京藝術大学大学院美術研究科 教授今村 有策Yusaku Imamura

なかなかポートフォリオで作品を選出することは難しい。しかし、逆にポートフォリオであるからこそアーティストの作品に対するのっぴきならなさや、しつこさが浮かび上がってくる。そこに作品との出会いの面白さがある。今年もいくつもの個人の世界を深掘りした作品と出会うことになった。今後の活躍に期待したい。