1979年、東京都生まれ。2001年東京造形大学美術専攻美術Ⅱ類(彫刻)卒業。2018年東京藝術大学大学院美術研究科彫刻専攻修了。現在、女子美術大学立体アート専攻准教授。長い年月、人類がおこなってきた「ものを作る、想像する、思考する」という事への関心を軸に、土壌に埋まった無意識や自然性をいかに掘りだすかを考えながら、彫刻や絵画を制作している。作品には植物、動物、鉱物などを同時に想起させる有機的なモチーフが、図形や抽象形態と絡み合いながら登場する。他愛のない日常や、夢想といった個のもつ抽象的な繊細さを出発点と考え、「特別な、空への憧れ」ではなく、「無名の、忘れられていく地底」といったものを通して世界を見ようとしている。

――今回の作品について教えてください

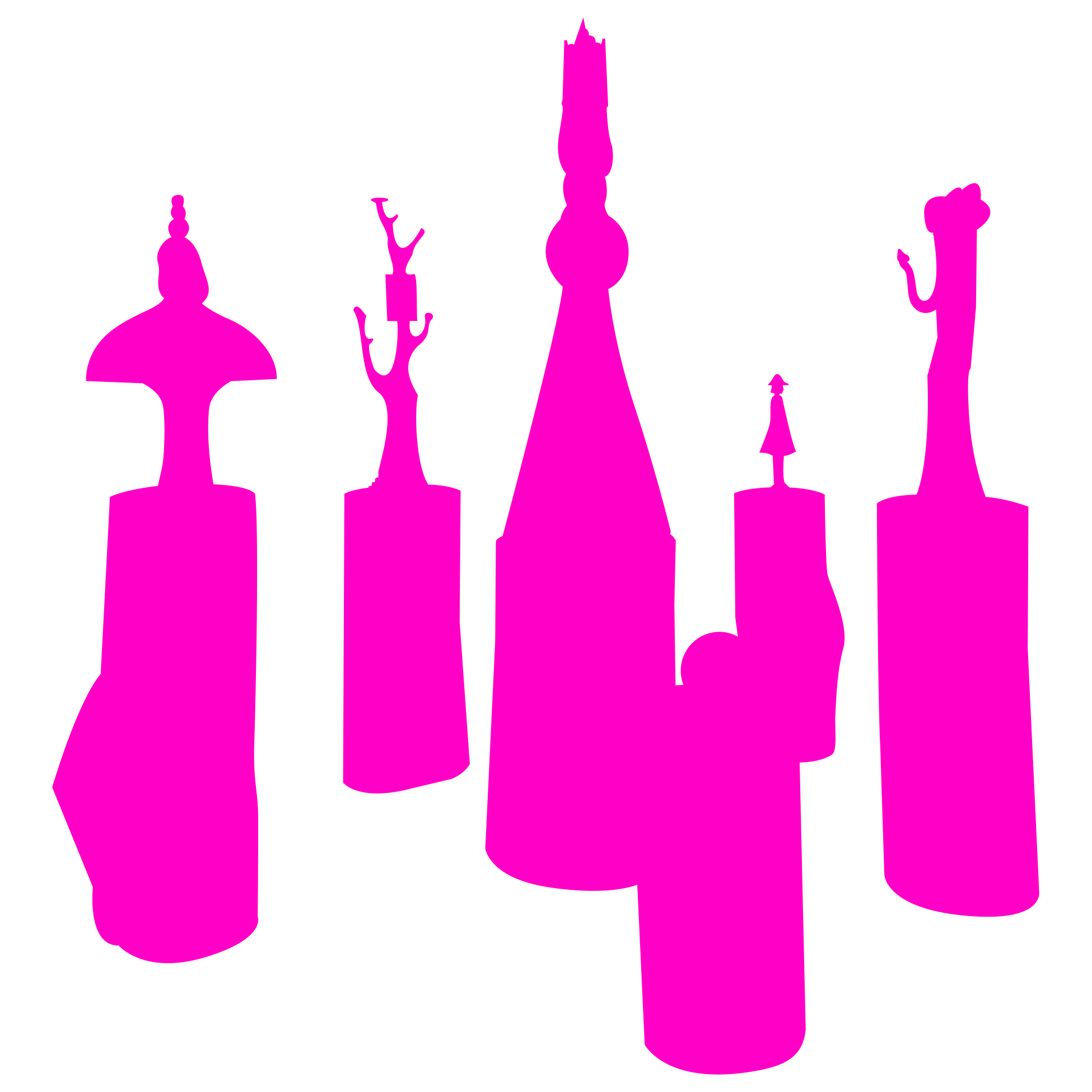

特別な人による特別な行為としての芸術ではなく、長い年月、人類がおこなってきた「想像する、思考する、ものを作る」という平凡で自然な行為に私は関心があります。それは人間がこの世界を知ろうと試みた証であると感じるからです。個々が世界との間で紡いだ無数の形。それは歴史といった大きな物語からは取りこぼされた、微小なささやきのようなものと言えるかもしれません。地底には無数の生命が存在し、そして数十億年の営みの歴史が刻まれています。忘れられていく、無名で無数の物と事。そして思いや願い。地底という場所は、全てが溶け込み、混在している世界のように感じます。 茸は、本体は地底にある菌糸体であり、胞子飛散の為の仮の姿として、目に見えない菌糸が集積されて形作られたものです。 地底と大地と空を繋げるものが樹木であり、イメージはそこを通って生成されています。様々なものが戯れ、集積され、茸のように少しずつ形が現れていきます。想像性は変幻自在で流動的です。伝言ゲームのように変化し、目的や思惑は忘れ、名前は解体されていきます。眠る中で夢を生成していくような運動と近いかもしれません。あたかも地底のサーカス、地底王国の宴のように、それらは常に、にぎやかに働きを続けています。

――この作品を展示することに決めた理由を教えてください

この作品は丸の内ストリートギャラリーの話をうけて、制作した新作となります。お祭りのような都会の楽しげな雰囲気や華やかさ、そして自然の緑や風や光、鳥や虫といったものとも呼応し、関係を持ち、長い時間の中で変化しながら、対話されるようなものにしたいと考え、制作しました。

普段、木彫を中心に制作しています。メインとなる作品部分は木彫から型を取り、ブロンズに置き換えましたが、あえて台座は丸太という不安定な自然物にしました。長い年月の中でどのように変化していくのかは分かりませんが、周辺にある風景や街路樹とも同調し、新しい風景や物語が広がっていけばと思ってはいます。変な話かもしれませんが、野外で展示する場合、人の事だけではなく、鳥や虫、陽の光や雨などの事もどうしても考えてしまいます。

――作品の見どころ、道ゆく人にどうみてもらいたいですか?

無責任かもしれませんが、このように見てもらいたいというのは、あまり考えていません。ただ見どころは随所に散りばめているつもりではあります。そういう意味では、全体というよりは、部分を見てほしいかもしれません。それらをそれぞれが紡いで、何かのイメージを作りだしたり、感性に働きかけるものとなってくれたら良いなとは思います。